皆さまこんにちは。本日は肩腱板断裂についてのお話をしたいと思います。

何故かというと私の父が昨年肩腱板断裂と診断されたのです。それまではそのような言葉すら知りませんでした。肩の痛みが以前よりあったのですが病院には行かず、四十肩や五十肩のようなものの一種かと思い、そのうち治るだろうと様子を見ていたようです。それが痛みで眠れないほどにまで悪化したため、ようやく整形外科へ受診に至ったとのことでした。

その話とコラーゲンがなんの関係があるの?と思われるかもしれませんが、人間にとってさまざまな栄養素はどれも大切なものばかりだと改めて気づかされ、備忘のためにも記載しようと記事にしました。肩腱板については知識もなく調べてようやく少しだけ理解できた程度ですので上手に説明出来ませんが、コラーゲンの話に繋がるため少しでもお付き合い頂けると嬉しいです。

目次

目次

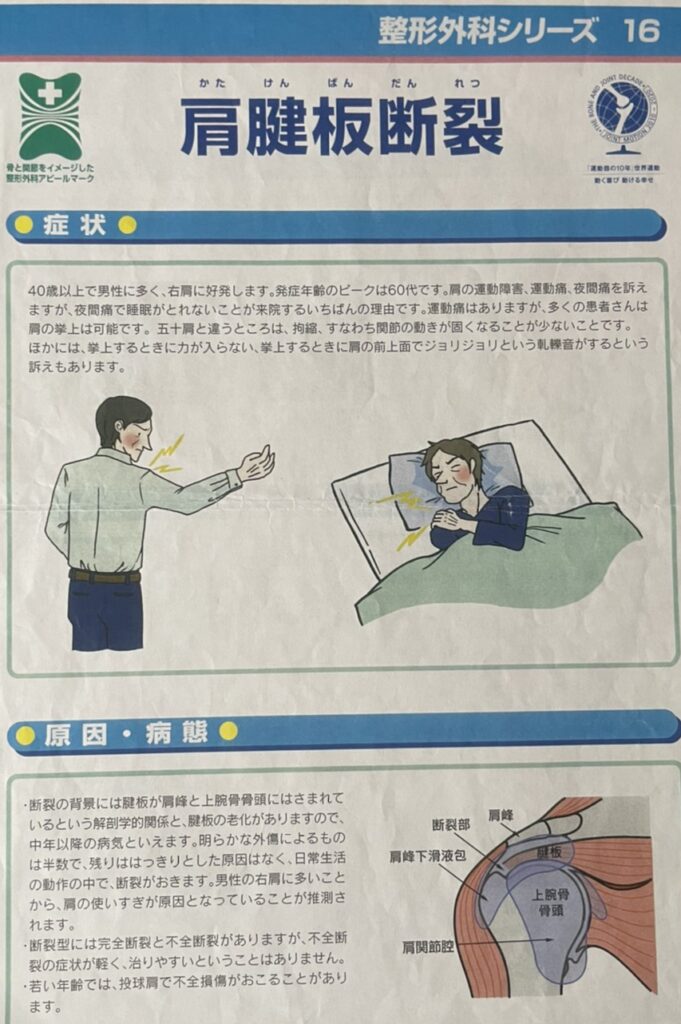

肩腱板断裂ってどんな人が、どのように起きるの?

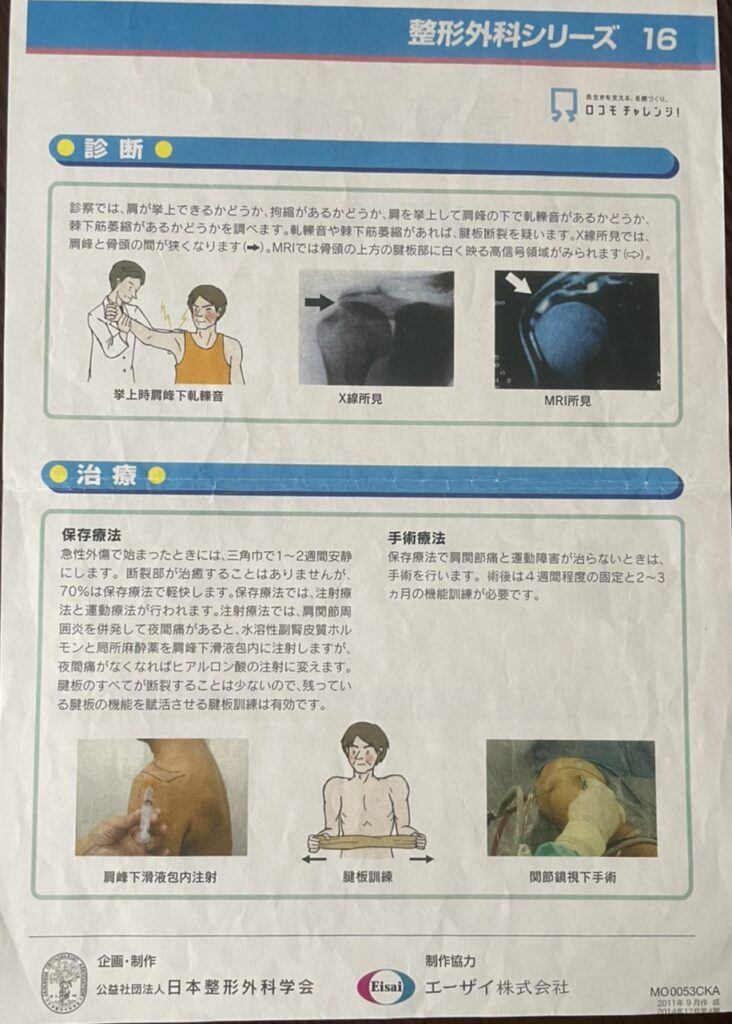

父の場合でお話しますが、少しでも肩を動かすと痛みが走る、重いものが持てない、酷いと夜も眠れない、とのことで整形外科へ行き診察して頂いてレントゲンとMRI両方で診てもらったところ、診断は肩腱板断裂でした。

今から9年前になるのですが重めのゴルフバックを棚から上げ下げしていた時にある瞬間、左肩にズキッとくる激しい痛みがあったそうです。その後時々痛むけど騙し騙し過ごしていたけどその5年後に当たる頃に行ったゴルフを最後に本格的に悪化してしまった。さらに3年が経過し(昨年)、いよいよ夜も眠れないほどの痛みで近所の整骨院へ3か月間ほど通ってみたものの、症状は変わらなかったためようやく昨年の6月に整形外科を受診した、という経緯でした。

整形外科から頂いてきた病気についての説明を読むと「男性に多く、発症年齢のピークは60代、夜間通で睡眠が取れないことが来院する一番の理由」と書いてありました。父の場合は典型的のようです。

肩の使い方によっては40代より若い方でも女性でも発症するようです。また様々なサイトで調べてみると腱板が少しずつ切れていき無症状のまま気づかず過ごす方もいるそうです。

肩の腱板ってなに?

専門ではないためそのままの表現しかできないのですが、その言葉の通り腱が板状になっていることから腱板というそうです。アキレス腱の場合は板状になっていないのでアキレス腱板とは言わないとのこと。

肩の骨と骨をつなぐ腱が4つあってその腱が骨に付着している。肩の可動域は他の部位よりも広く、動かせるのは腱のおかげです。

その腱が加齢により無症状のまま切れていくこともあれば、父のように何かのきっかけで切れてしまう、そこが炎症していて肩を動かすたびに痛みが発生するということのようです。

切れた腱板はくっつければ良い ではないの?

アキレス腱が切れた、なんて言葉を聞いたこともあるかもしれません。そのアキレス腱は自然治癒でくっつくそうです。完治までは保存療法で半年後くらい、手術でも2か月程度で治るそうです。そのようなイメージが私も強くあるため、肩の腱板も切れたらくっつくものと思っていました。

ところが肩の腱板の場合は元に戻ることはないそうです。アキレス腱と違って腱板は筋肉と付くのではなく骨と付着するため自然治癒の見込みはなく、あってもごくまれとのこと。そのため薬やリハビリで痛みを和らげるか、日常生活にきたす場合は手術することも必要になるとのことです。

症状も様々のため患者さんがその後の日常生活においてどうしていきたいかにより治療方針も異なるそうですが、父の場合は腱板が2本だけかろうじてくっついている状況(というイメージ)のため痛みが引かない場合は手術も検討した方が良いと言われました。

手術するべきか悩む

昨年の6月に診察を受けて痛みを和らげる塗り薬をもらい、月に2~3回リハビリに通いながらしばらく様子を見ることになりました。リハビリにより周辺の筋肉の萎縮を防いだり周辺の筋肉とのバランスを取ることで断裂した箇所の負担を軽減されるとのこと。それでも痛みが変わらない、または悪化するようなら手術も考えなくてはいけない。およそ半年後に再度診察してその時の状況判断で結論を出すことになりました。しかし正直手術はしたくありません。様子は見ながらも答えを出せずにいました。塗り薬とリハビリの甲斐あってピーク時より多少落ち着いてきたもののやはり日常生活では不意に痛くなることがよくあったようです。

騙されたと思ってとお願いした|コラーゲンを飲んでみよう

改めてネットで肩腱板断裂について調べてみました。やはり腱板は元には戻らず塗り薬で炎症を抑えたりリハビリで緩和させることはできても最終的には手術。例えば食事で気を付けることはないのかと思ってみましたがどのサイトにもそのようなことは書かれていませんでした。

でも腱ってもともと何で出来ているんだっけ…例えば家のどこかが壊れたらその部品を用意して修理することと同じ原理だと考えると、腱の素材になるものを栄養強化したら何か変わらないかな、ともう少し調べてみることにしました。

結局腱はコラーゲンなのでストレートにサプリメントで補うことで何か変化はないか考えてみました。父は元々食が細くあまりタンパク質を摂取しているイメージはありませんでした。現役の頃は昼食を選ぶ際に前の日魚を食べたら今日は肉、という具合に考えて選んでいたそうですが、定年後は酒の肴として摂っている程度のように感じます。また炭水化物は比較的よく摂っていて脂ものはあまり好んで食べるようではないです。何よりもビールっ腹…(笑)そう考えたときに、体力や筋力がある割にはタンパク質量が足りていなく、筋肉や腱がもろくなってしまっているのではと考えると、一時的にでもコラーゲンをサプリメントで補強することは一理あるのではないかと考えたのです。

私はサプリメントは基本的に使用しません。うちの一家は基本的に全員サプリに興味が無いというかご縁はなく食事で栄養摂取を心がけている方です。父がサプリメントなんて、受け入れてくれるか自信はありませんでした。

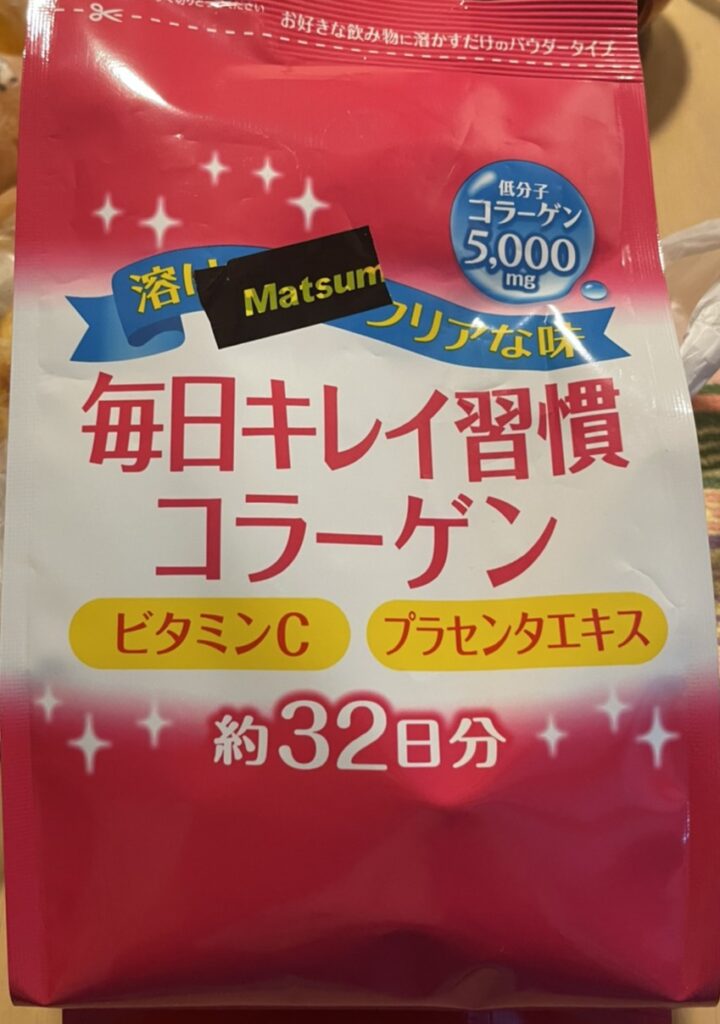

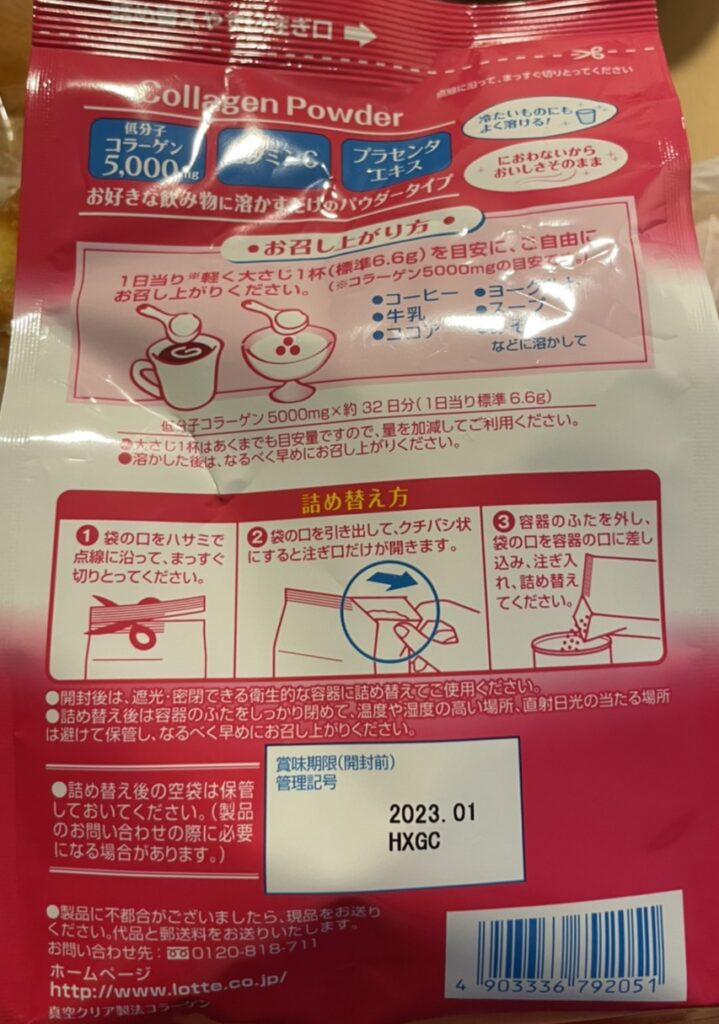

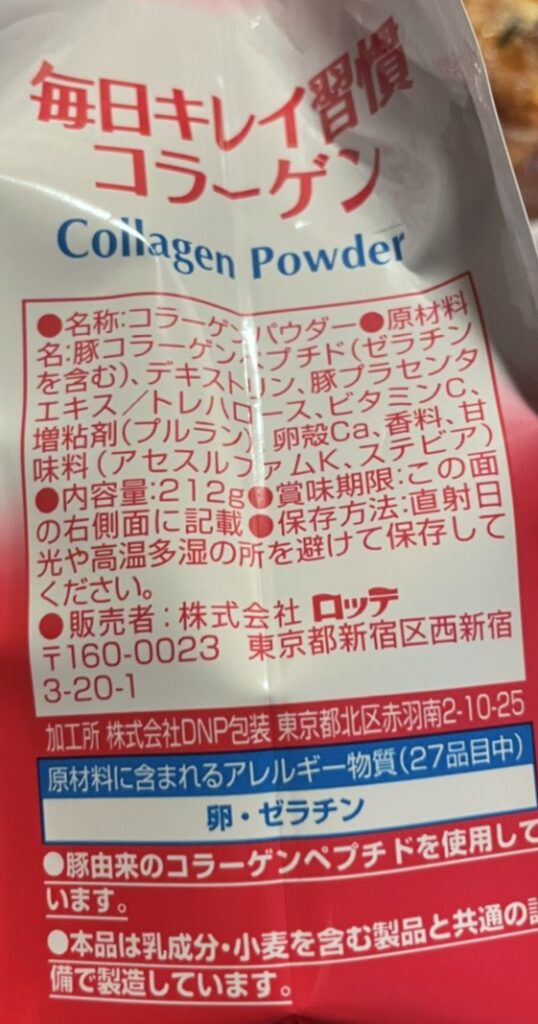

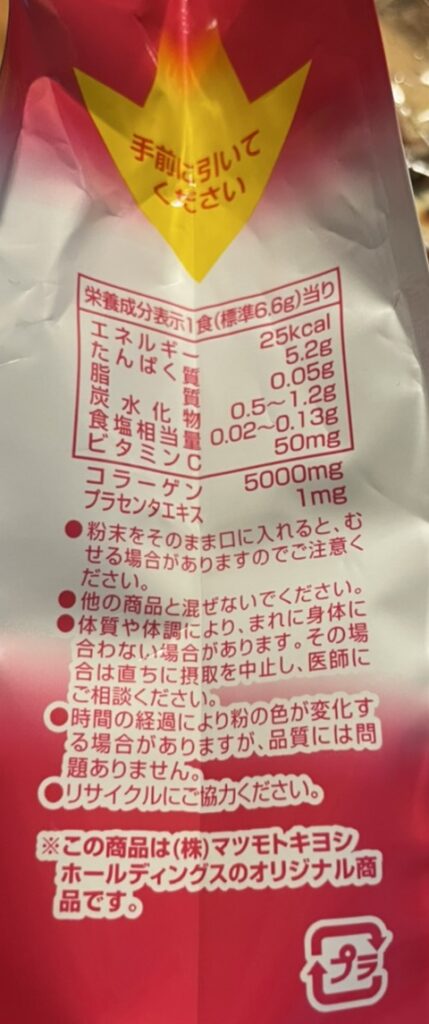

リハビリを開始して3か月が経過した頃、「お父さん、騙されたと思って、とりあえずこのコラーゲンを毎日摂ってみて」と取り敢えず粉末状のものを聞く前に勝手に一袋購入しておき勧めてみました。コーヒーや味噌汁にスプーン1杯分入れて摂取するタイプのもので、味も匂いも感じないとのこと。思ったよりもすんなり受け入れてくれて、ひとまず袋に記載されている一日6.6g(スプーン山盛1杯)を目安に父の人体実験が始まりました。

9月13日より、毎日とはいかずとも定期的に飲み始めてみました。初めて購入した粉末コラーゲンは2週間分の容量でしたので一袋を2か月間で飲み終わったので3~4日に一回ペースでは飲んでくれていたようです。

そして改めて11月3日より本格的に毎日摂取してみようということになり、二袋目を購入しました。それ以降は今でも基本毎日、コーヒーに入れて摂取しています。

そして今年の1月8日に再検査の日を迎えました。塗り薬とリハビリのおかげで痛みはある程度和らいでいたのですが、再検査で悪化しているようだと手術の日程を決めなくてはなりません。

結果は…

そして結果は、「とても珍しいことですが、腱が骨に付着して固まっていますね」とのこと。

元通りにはなりませんが、なんと切れた腱が新たに骨に付着していたということでした。

コラーゲンのおかげなのか理由は分かりませんが、そう信じたいです。家の修理論が当たっていたのではないか。とにかく手術をしなくて良いことになり、家族で大喜びしました。

痛みも改善されているとのことで、再検査後もしばらく続けていたリハビリも2月26日を最終日に終了しました。今後は様子を見て何かあれば来て下さいとのことでしたがその後一度も整形外科へは行っていません。

コラーゲンは体内で合成するもの

コラーゲンは簡単に言うとタンパク質の一種で、体内のタンパク質のうち3割はコラーゲンです。細胞や組織を結びつける働きをし、筋肉や腱、骨、内臓、血管、皮膚、爪、髪の毛など多くの場所に存在します。

コラーゲンは体内で合成します。3本の分子が縄のようにらせん状に編まれることにより形成されています。タンパク質の半減期(簡単に説明すると、体内で古い素材から新しい素材に半分ずつ入れ替わるイメージの時期)はタンパク質の種類で異なるのですが、 内臓のタンパク質は半減期が比較的短い(2週間~半年ほど)と言われるのに対し、皮膚や筋肉などは長くなんと15年もかかると言われています。 役目を終えたタンパク質は入れ替わり再合成されるのですがこの古くなったコラーゲンは劣化して固くなりもろくなってしまうのです。

父の場合はその素材が普段の食生活で少なめだったために、負荷がかかった時に少しずつもろくなっていき、ある日断裂してしまったのかなと推察しています。

厚生労働省:生活習慣病予防のための健康情報サイト

またコラーゲンが合成されるためにはビタミンCが欠かせません。仮にコラーゲンの素材が必要量摂取できていてもビタミンCが不足していると合成されません。

ここで大切なことは、ビタミンCは体内で合成されないという点です。

イヌやネコなどはビタミンCは体内で合成されるのですがヒト、サル、モルモット、ゾウなどは合成されないのです。この話はとても興味深く、それだけで一つのお話になってしまうためここでは触れませんが、人間はビタミンCを積極的に摂取しないといけないのです。そしてビタミンCは摂り過ぎても尿とともに流れてしまうため毎日適量(成人男女ともに推奨量100mg)を摂取することが望ましいと言われています。父は果物は比較的食べていた方なので、考えられるのはやはりタンパク質の摂取不足だったのかなぁと思っています。

厚生労働省:日本人の食事摂取基準2020年

よく美肌のためにビタミンCを摂りましょうと言われていますが、ビタミンCはさまざま役割があるうちコラーゲン合成という大切な役割があるからなんですね。

コラーゲンもビタミンCも美肌のため、若さを保つために意識して摂取するのは比較的女性に多いかと思います。CMも綺麗な女優さんやモデルさんが多いため、いかにも女性向きのイメージが強いですよね。

しかし美肌やアンチエイジングだけでなく、様々な栄養成分は性別関係なく目標量が定められている分は摂取する必要があると改めて思い知らされました。頭では理解していたつもりでもこのように目の当たりにして気づかされることがよくあり、生涯勉強が必要だとつくづく感じます。

現在の症状と今後の経過観察

今年の1月8日に再診してから間もなく一年を迎えます。その後も時々痛みはあるものの病院に行くほどではないそうです。動かし方によって水平にすると痛く、斜め前なら挙げられるなど自分で試してみて負担のかからない日常生活を心がけているところです。

摂取を一度やめてみてもいいものかそれとも摂取し続けるべきか、私には判断出来ていないのですが父はもうしばらく飲み続けてみると言ってくれています。腱に効果的でも他に影響を及ぼしていたらどうしようという心配もなくはないからです。

コラーゲンはうなぎや牛すじ、フカヒレなどに多く含まれていますが料理での出番が増えるような食材ではなく、かといって積極的に摂取しても今度はカロリーの摂り過ぎも懸念されます(鶏肉や鶏皮にも多く含まれますが父は鶏肉が苦手です)。

他の疾患は無いため、もうしばらく人体実験してもらおうと思います。個人的にはコラーゲンを調べれば調べるほど、サプリに興味のなかった私も毎日試してみようかなぁという気にもなってしまいます。

時々痛みはあるというのが気になるため一年後に当たる今度の1月頃にでも整形外科で診てもらえないかと思っています。新たに骨と付着したとはいえ元に戻ったわけではないので、かろうじて残っていた残り2本の腱板とのバランスや周辺の筋肉とのバランスなどの影響が無いものなのか。新たに付着したことで逆効果の可能性だってあるわけで、現在はリハビリもしていないため手放しに喜べないのでは…と思ってもいるのです。

最後に|病院の給食提供を思い出して思うこと

私は病院での給食提供を仕事としていましたが、骨折など整形で入院された患者さんはごく一般的な”普通食”がどこの病院でも一般的です。

利き手が使えなくても食べられるように「整形食」と言って基本がおにぎりとスプーンに乗るサイズにおかずをカットする程度でした。病院によっては起き上がって食べられない方のために煮物の煮汁や味噌汁は予め出さないところもあれば、「串刺し食」という食種でその言葉の通りおかずを串にさして提供するところもありました。

そういう食べやすさに配慮した提供はしていたのですが、コラーゲンやビタミンCの補強などは食事においては一切ありません。恐らくドクターからの指示で点滴や薬などで強化されている場合もあるかもしれませんのでそもそも予算が限られている給食でそれも効果に即効性がないとなると、整形で入院する病状にも患者さんごとに異なりますので個別対応、予算の関係で難しいのが現実です。

ただ、こういった栄養強化も個別に出来るようになると理想的だと思いました。せめて病院という場面では難しくても、退院後のアドバイスやフォローなどでは可能なこともあるかもしれません。そういう点でこれからも一つ一つのことに検証をじっくりと重ねていきたいと思っております。

今回は自分の父親という身近な存在であったため既往歴や普段の食生活、嗜好などが把握できていたため身内にチャレンジしてもらえたことでしたがそういったことを積み重ねていけるようにしていきたいと思います。

私自身も、血糖値やタンパク質摂取量の人体実験(ただの健康診断結果の変化ですが😳)をしているのでいずれそういった私自身の途中経過もお話できればと思います。

今回は個人的な症例をご紹介したためケースバイケースであまりお役に立てないかもしれませんが、同じように気になっている方がいたら少しでも何かのヒントになると嬉しく思います。最後までお付き合い頂きまして、有難うございました。