皆さまこんにちは。先日の記事で私はこんな言葉を残しました。

「健康寿命延伸対策として介護予防の取り組みが求められています。高齢者が健康で長生きできるために支えていける仕組みづくりが街単位で広がり、要介護状態になることを予防するための仕組みが整うことを願っています。どんなに健康寿命を引き延ばせたとしてもいつかは誰かの手を借りなければ生きていけなくなります。待ったなしのこの状況を保険や制度だけに囚われない仕組みが栄養面でも整うと嬉しく思います。」

管理栄養士というのは健康でいられるための食生活、生活習慣を啓蒙していくこと、予防に力を入れて取り組むことです。そして病気の方へ治療の一環として病気に配慮した食事をサポートすることが求められています。”予防”と”重症化予防”、そのどちらの役割にも担っています。しかしそれがあまり身近に気軽に関わり合える距離感に無いとずっと感じていました。「食べることは生きること」。食事が日常において身近であるならばその予防や重症化予防のための役割ももっと身近にあるべきだと思っていました。でも何で気軽に関わり合えるような体制が無いんだろう。無いならそういう体制を整えていくしかないと思っています。そしてそれを最近特にそう強く思った出来事がありました。行政との温度差と言いますか、これが現実なのかと実感させられた出来事があったのです。

目次

目次

栄養士ってまだまだ必要と思われていない…

ここ最近はずっとこの状況を把握したく調査を続けていました。栄養士が現在どの程度診療報酬や介護報酬に関わる業務が出来ているのか、在宅介護やいわゆる未病の段階でどの程度介入できているのか。日本栄養士会のホームページを拝見するとご活躍されている方々の事例をよく目にします。しかしそれは一部であって、実際は様々なところでご活躍されている方たちが大勢いると思っていました。しかし情報収集しようにもそれ以外のことはほとんど見つけられずにいました。そんな中で読んだ資料が厚生労働省のホームページに紹介されている、兵庫県での市町村を対象とするセミナーの報告書でした。その中で私が印象に残ったのは管理栄養士等を配置している地域包括支援センターはわずか1.8%であったこと(ちなみにわたしの住んでいる地域は0%です)、そして地域ケア会議への管理栄養士等の参加状況について参加出来ないが71.9%、その理由として多いのが「栄養士を充分に活用できていない」、「栄養改善が課題として認識されていない」ということ。介護予防や重症化予防が叫ばれている中で栄養士の活躍の場は現実としてあまりにも少ないと知りました。

先日、これから事業を行うための資料作りをしていました。ある地域で高齢者のコミュニティの居場所作りをしたいという話があり、そのための補助金申請を検討していたのです。書類審査がありそれを通過したら二次審査に進めます。まずその書類審査のための内容について相談したく役所へ行きましたが「地域住民のために健康情報、予防の働きかけなど、そういうコミュニティがあることは良いことだと思いますが、そもそも行政でも同じ活動がすでにありますよね?そんなに必要ですか?」と言われました。愕然としました。国や市町村としては財政がひっ迫しているから介護保険や医療保険を使わなくてもいいように予防強化をしようという時代だというのは共通認識と私は思っていました。それなのに行政の立場の人からそのようなセリフが出ると思わなかったため本当にショックでした。行政の活動で充分まかなえていてニーズにこたえられているからそれ以上の予防活動としての管理栄養士って必要ではない、と私は言われているように聞こえました。

私の住む街の中でも独居老人が今どれだけいるか、予備軍がどれだけいるか。今はまだ予備軍に入っていなくても近い将来予備軍になってしまうかもしれない、それを食い止めるのは60代70代のうちです。出来れば早ければ早いほど良いと思います。

70代は介護をする側にもされる側にもなる

正確に言うと70代だけではないと思いますが早かれ遅かれ誰かの介護をする時がきますし、またいつ自分が介護してもらう時が来るかもしれません。

70歳が老化の分かれ道_和田秀樹(著)_発行・発売:詩想社

70歳が老化の分かれ道 和田秀樹(著)|詩想社 -Shisosha-

先日、知り合いの方からこちらの著書をご紹介頂きました。とても興味深く、目次に目を通すだけでも私も早く読んでみたいと思っています。そのご紹介を頂いた知り合いの方は10年間親の介護をされていて先日亡くされたばかりでした。その方からの感想で「介護を生きがいにしない」という言葉が深く胸に刺さったとお話されていました。それは看取った親御さんへの愛情だけでなく、亡くされたあとのご自身への将来を重ね合わせて感じたことのようです。

表面上だけ”健康寿命””介護予防”と掲げても、日常生活にリアルに取り入れられていなければきれいごとで終わってしまい、現実は寝たきりの将来が待ち受けているかもしれません。制度だけあっても活用できる体制が整わなくては意味がありません。

だけど先日その方のお話を聞いた時に、あぁやっぱり私が感じていたことは間違いではなかったんだと思えたのです。予防を必要だと実感している人たちはやっぱり目の前にいたのです。介護を10年続けて気がついたら自分が10歳年齢を重ねていて、気がついたら今度は自分が弱っていく。次に寝たきりになってしまうのは自分かもしれない、このまま残りの人生が終わってしまうのではないか。そんな危機感を抱いている方たちが目の前にいて、それを何とかして今からでも変えたいと真剣に考えている。今こそフレイル予防を自分事として聞きたいと言う人が目の前にいたことに、ショックを受ける必要なんてないと私に気づかせてくれてました。

内閣府の「高齢社会白書令和3年版」によりますと、実際に主な介護者は配偶者が23.8%、子が20.7%、子の配偶者が7.5%と言われています。そして寝たきり期間は平均して男性約8年、女性約12年と言われています。

高齢社会白書令和3年版

高齢社会白書について – 内閣府 (cao.go.jp)

介護される側の気持ちも

健康で長生きできてもだんだんと日常生活にも人の手を借りる時がきます。昔は自分で当たり前に出来ていたことが今は出来なくなってしまった。今仕事で数人のお客さん宅に訪問していますが、行くたびにそう話す98歳のおばあちゃんがいます。朝ごはんだけ用意に行っているのですが、95歳までは料理も掃除も洗濯も自分で何でも出来たそうです。でも今はまな板も重くて持てない、人にやってもらわないと自分では料理も掃除も洗濯も出来なくなってしまった、と私に毎回話します。本当は人の手を借りるのが申し訳ないと思ってそう私に話されるのかもしれません。私はそれを仕事として訪問しているのですが、逆の立場だったらと思うと介護されたことの無い私でも何となく想像されます。

その方はある程度ご自分のこともできます。でも人の手を借りないとひとりでは日常生活が成り立たない、だから少し人の手助けがほしい。そういう方がこれからも増えていくのではないでしょうか。完全介護ではないけれどもう少し人の手を借りながら生活する。それが健康寿命の延伸ではないでしょうか。誰だってピンピンコロリが理想と思うかもしれませんが。

改めて、フレイル予防とは

「フレイル予防」というキーワードが今では定着しつつあります。2014年5月に日本老年医学会が提唱してから8年になります。でもフレイルってなに?予防できなかったらどうなるの?ということをまず考えるかと思います。

フレイルとは以下の定義になります。

フレイルは、海外の老年医学の分野で使用されている英語の「Frailty(フレイルティ)」が語源となっています。「Frailty」を日本語に訳すと「虚弱」や「老衰」、「脆弱」などを意味します。日本老年医学会は高齢者において起こりやすい「Frailty」に対し、正しく介入すれば戻るという意味があることを強調したかったため、多くの議論の末、「フレイル」と共通した日本語訳にすることを2014年5月に提唱しました1)。

フレイルとは | 健康長寿ネット (tyojyu.or.jp)

フレイルは、厚生労働省研究班の報告書では「加齢とともに心身の活力(運動機能や認知機能等)が低下し、複数の慢性疾患の併存などの影響もあり、生活機能が障害され、心身の脆弱性が出現した状態であるが、一方で適切な介入・支援により、生活機能の維持向上が可能な状態像」2)とされており、健康な状態と日常生活でサポートが必要な介護状態の中間を意味します。多くの方は、フレイルを経て要介護状態へ進むと考えられていますが、高齢者においては特にフレイルが発症しやすいことがわかっています。

フレイルの評価基準の5つの項目のうち、3項目以上該当した場合をフレイル、1~2項目該当した場合を前フレイル(プレフレイル)、該当項目が0の場合は健常となります1)。

1体重減少

2主観的疲労感

3日常生活活動量の減少

4身体能力(歩行速度)の減弱

5筋力(握力)の低下

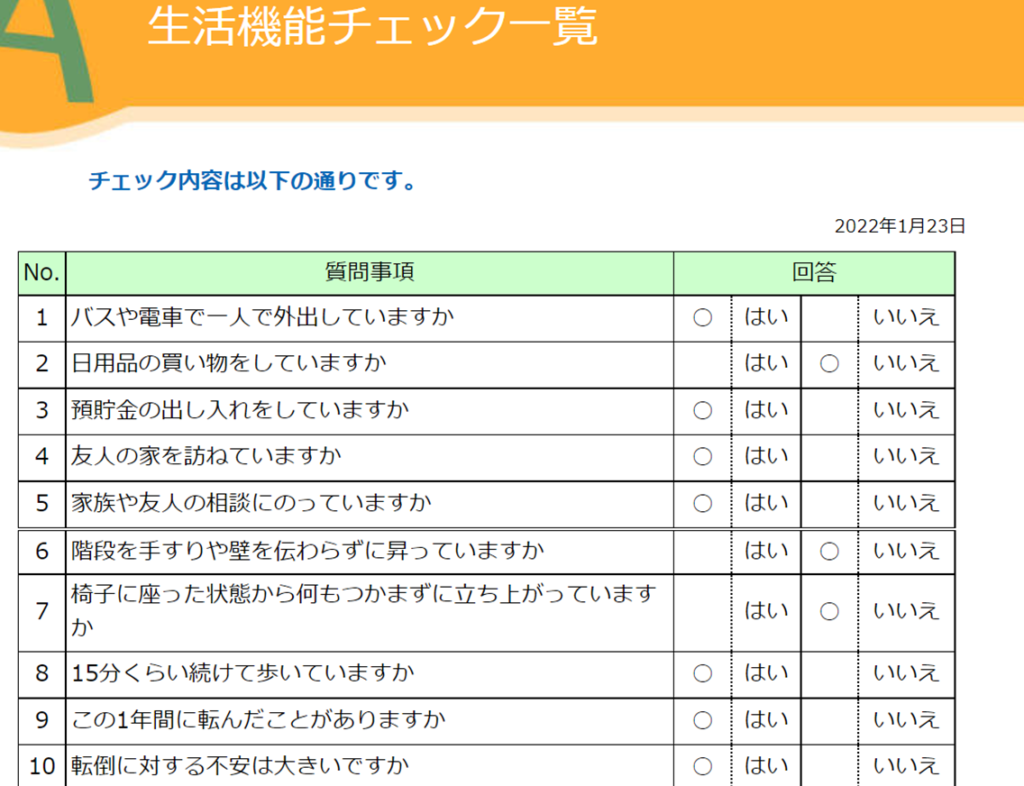

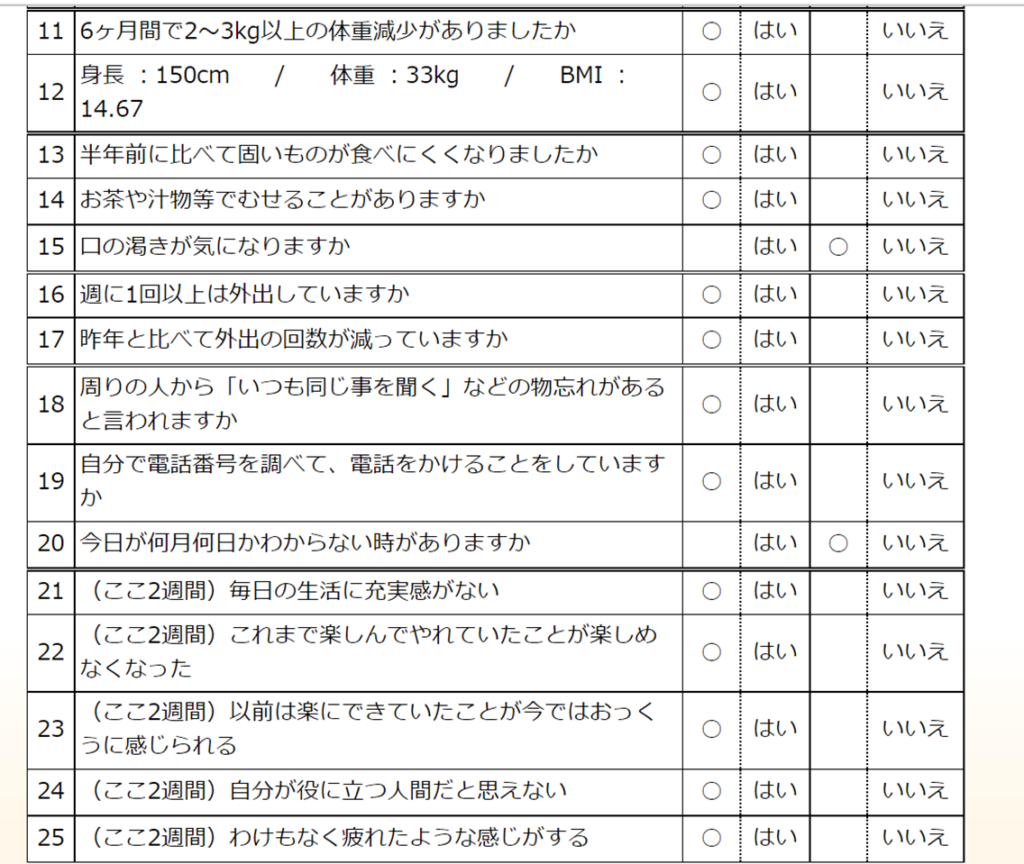

診断してみよう|介護予防のための生活機能チェック

順を追ってチェックをつけていくと一覧表として出てきます。その診断結果として以下の案内へと繋がります。下記は自分の将来を想定してチェックを入れてみた画面です。

介護予防のための生活機能チェック(25問)

介護予防のための生活機能チェック | 健康長寿ネット (tyojyu.or.jp)

25問の簡単な質問に「はい」「いいえ」で答えることで、「運動機能」、「栄養」、「口腔機能」、「生活機能」、「閉じこもり」、「認知症」、「うつ」の7つの機能や症状についてチェックすることができます。チェックの結果、65歳以上で生活機能が低下している恐れがある方は、お住まいの地域の介護予防サービスを利用することができます。介護予防サービスについては詳しくはお住まいの相談窓口または地域包括支援センターにご相談ください。

廃用症候群とは

2020年3月に発表された、2019年3月現在の要支援・要介護認定者数は658万人でした。高齢者の6人に一人に近い数ということになります。この年の自己負担分を含めた介護費用の総額は過去最高の10兆5095億円。介護保険制度が2000年に施行されましたがその翌年である2001年度の2.4倍となります。これは新型コロナウイルス流行の前の年ですので、コロナによる外出自粛に伴いフレイルの状態の悪化に拍車をかけていることが懸念されています。

廃用症候群という言葉を聞いたことがあるでしょうか。

高齢者では2週間の寝たきり状態で一度に7年分の筋肉を失ってしまうとも言われています。

中高年から高齢になればメタボ対策よりフレイル予防が大切と言われていて、運動と栄養だけでなく人との繋がりがとても大切と言われています。

廃用症候群とは過度に安静にすることや、活動性が低下したことによる身体に生じた様々な状態をさします。ベッドで長期に安静にした場合には、疾患の経過の裏で生理的な変化として以下の「廃用症候群の症状の種類」に示すような症状が起こり得ます。病気になれば、安静にして、寝ていることがごく自然な行動ですが、このことを長く続けると、廃用症候群を引き起こしてしまいます。

廃用症候群 | 健康長寿ネット (tyojyu.or.jp)

さいごに|フレイル予防に一番大切だと私が思うこと

フレイル予防には運動と栄養、休養、そして人との繋がりが大切と言われますが、それが日常生活で継続できたら満足かというと必ずしもそれだけではないと私は思っています。

100まで生きるだろうと言われていた親が95歳で思いがけず先日亡くなってしまったと先ほどの方がお話して下さいました。その親御さんは施設に入所していたそうなのですがコロナで外出が出来なくなったため施設内で歩いたり軽い運動をしたりしていたそうです。しかし一気に気力と筋力が落ちてしまい、そこから骨折や肺炎などに繋がるような変化が少しずつ起きていったようです。

コロナをきっかけに外出できなくなったことは、すなわちただ運動が出来ていれば外出しなくても健康でいられる、とは言えないと教えてくれました。体と心は繋がっています。どんなに室内で身体を動かしていてもそこに楽しみや気分転換にならなければ結局衰えていくのだと改めて気づかされました。

中には一人でいても平気な人もいますが、誰かと話すことで元気になれる、リフレッシュできるという人もいます。そういう環境を整えて、その土台の上に運動や食事や休養が必要と言えるのではないでしょうか。

一番はその人が生きがいを見つけることだと思うのです。好きなこと、夢中になれること、楽しいと思うこと、ワクワクドキドキできること。いくつになってもこれが大切。その気持ちが、外に出るという行動力に繋がるんだと思います。そういう楽しみが身体を動かす原動力になり、そんな時に「もっと体力があったらいいのになあ」って思った時、栄養の知識はなくても経験的に色々食べたほうがいいんだろうなという気持ちに傾くと思うのです。まずは知識よりも意識が働くものです。

しかしそれがなかなか見つけられない人も大勢います。前向きになれなくて鬱っぽくなってしまったり色々とめんどくさくなってしまったり、そうは言っても今からやりたいことなんて見つけられない、という人もたくさんいるでしょう。でも人と話すだけでも気が楽になる、楽しくなる。趣味ややりたいことが見つけられない人にも何でもいいから一度その場に行ってみて、そうしたらきっかけが何かあるかもしれない。それが人との繋がりになるのではと思います。そういう横のつながりを持てることが本当のフレイル予防かなと思っています。

しかし、もし気持ちを前向きにできてもその移動手段が無い、集まれる居場所がない。そのためにも人と人が繋がれるコミュニティが手段の一つとして必要と思っていました。ある地域では行政の反応が思いがけないもので諦めそうになりました。また他の地域では場所代が高すぎて、何かを始めたくても結局資金面で練り直しが続いています。でも諦めたくないのでさらに他の地域で実践していけないか今は模索中です。もしも開始できる地域で実績が作れたら、また資金面でクリアできれば場所代が高いエリアでもいずれ始められるかもしれないと思っています。そうすればいつか実績を知ってもらえることで「この地域でもその活動が必要」と思ってもらえる機会が増えるかもしれません。いつか行政の方にも共感してもらえると嬉しく思います。何よりも必要だと感じている身近な方々に、一緒にフレイル予防を楽しみながら取り組んでいける体制が作れると嬉しく思います。