皆さまこんにちは。前回まで「今さらだけど正しく恐れるってどういうこと?」というタイトルで身近に出来そうな対策を3回に分けていくつかご紹介してきました。

そこでは記載できなかった、「何でそう思ったのか」など、私の実体験として感じたことなどを少しお話したいと思い記事にしています。

これまで食中毒防止に関することを自分なりに向き合ってきたことや、最近の状況による推察などを備忘兼ねて記載しています。

私はこれまでも自分自身でいろいろなことを試しては失敗を繰り返し、持論を積み上げてきました。

私の試行錯誤の様子を笑い飛ばしながら聞いてもらえると嬉しいです。

目次

目次

マスクの予防効果も一理あると思ったいきさつ

パンデミック宣言以前では、WHO(世界保健機関)でのマスクの定義は「感染させないもの」であり、「感染しない」とは定めていなかったと前回の記事でお伝えしました。

現在は説明が細かく記載されていますが、私は予防効果も一理あると思っています。

食事に関わる仕事をしていた時は業務中、一年中マスクが当たり前でした。外を出歩く時は夏はさすがにしませんでしたが、10月~5月までは業務外でも常時マスクをしていました。

体調管理も仕事のうちでしたがマスクと手洗いを常に行っていたからか風邪を引いたことがありませんでした。インフルエンザにもかかったことがありません。

(以前の記事に書きましたが過度の過労とストレスで食事の二次汚染と推測されるノロウイルスに感染してしまいましたが…)

特に冬はマスクのおかげで適度に口腔内の保湿効果が保たれることと、空気感染は無いとはいえウイルスや菌をもらうことを少しは防げているのではと感じています。

昔、マスクについて調べた時は「人にうつさないためのもので、予防にならないなら病気じゃない私はマスクする必要がない。本当かなぁ。でもWHOがそう言っているし…」と半信半疑でした。予防効果はあると思っていたからです。病院内でサージカルマスクを使用するのですが、一般的に売られている不織布マスクとはどの程度違うのか疑問があったのです(給食業務でも一般的な不織布マスクです)。

これまでマスク生活が当たり前でしたので給食会社を辞めたことをきっかけに試しにマスク無しの生活で冬を迎えてみました。

そして、その年の12月にさっそくインフルエンザにかかってしまいました…

ただの偶然かもしれません。10月から勤めはじめた一般企業の職場で、私の背中の席の方がある日インフルエンザA型に感染し休みました。その方が休んでいる間の翌週の火曜日、夕方からあり得ないほどの悪寒がして、帰宅途中の電車の中で体中が痛くなってきました。夜中に39度5分まで熱が上がり、翌朝仕事を休んで病院を受診したところ、インフルエンザA型と判定されました。

土日を入れて5日間休み翌週月曜日に出勤したのですが、今度は私の隣の席の方がインフルエンザA型で休みました。

もらった方もうつす方も、誰から誰へと断定はできません。職場以外のところで感染したかもしれません。しかし手洗いは日頃こまめにしていたのでマスクをしていたら違っていたかも…持論を押し通しておけば良かったと悔やんでいます。

因果関係は分からないままにしても、やっぱり、冬は予防のためにマスクをしようと心に決めました。

これこそ相乗効果による感染症予防のひとつになっていると思えます。

この2019年/2020年シーズンはインフルエンザA型(H1N1)の感染がここ近年で最も多い年でした。

(引用元:国立感染症研究所ホームページ) data4j.pdf (mhlw.go.jp)

このあと、年が明けてから少しずつ新型コロナウイルスについての情報が入ってくるようになりましたね。横浜港に停泊されたクルーズ船の感染者数を厚生労働省のホームページで毎日確認し、カレンダーにメモしながら毎日増えていく様子を心配していました。

翌年の2020年/2021年シーズンは記憶も新しくインフルエンザ感染は極端に減りました。病院に行きたくても行けない方もいた、統計はパンデミック宣言下において正確ではない年であったという話を聞きますが、私は手洗いとマスクをする方が増えた効果も実際にあったのではと思っています。

水分補給のタイミング

話は突然変わりまして、水分補給のお話をしたいと思います。

ここへ来て急に水分補給?と不思議に思ったかもしれませんが、少し触れておきたいと思います。

昔、富士山登山をしたことがありました。20代の頃に3年連続で登頂したのですが登山は素人です。

高山病を予防するために心がけることの一つとして「水分補給をこまめに摂りましょう」とよく言われます。高度が上がると乾燥するため脱水症状になり血流が悪くなるとのことです。ただ、素人ながらにも考えてみました。乾燥の他にも動いて汗をかくし、また、一口だけでも飲むことで唾を飲み込むのと同じ嚥下作用が働くことから、いわゆる”耳抜き”が出来て気圧の変化にも対応できる。

結論として5~10分おきくらいのイメージで、本当に少量の一口だけ、水を飲みながら登山してみよう、と実践してみました。それが理由かは分かりませんが、お陰様で一度も高山病にかかることなく無事に登頂できました。

水分補給で新型コロナウイルスを胃に流し込み殺す(正確には不活化)という話が時々上がりますが根拠は今のところ無いようです。ですが乾燥しているとウイルスを取り込みやすくしてしうため、口腔内の保湿効果のためにという意味で私はこまめに水を飲むように心がけています。

登山とウイルスは一切関係ありませんが、持論として日常生活においてもこまめに水分補給をするということは必要なことではないかと日頃から考えています。

夏は熱中症対策にもなりますし毎日どこへ行っても水筒は欠かさず持ち歩いています。

人間の体は口という入口から、その先は気管と食道に分かれます。

呼吸は口や鼻から吸って気管から肺へと到達しますが、飲食の場合は口から入って食道から胃へと到達します。入口は共通ですがその先の気管と食道は交差点のようになっていて、脳が飲食を認識したら、瞬時に気管の方に蓋がされ、飲食物は食道から胃へと送り込まれる仕組みになっているのです。実際に新型コロナウイルスは気管から肺へ到達してしまいますので、根拠が無いとはいえ肺まで到達する前に食道から胃へ流せるなら試してみる価値はあると思い、一人実証実験をしている最中です。

20分くらいに1回を意識して水をほんの一口、飲みすぎないように気を付けながら実践中です。

そしてもし水を飲むことで胃の方にウイルスを送ることが出来たら、あとは腸内細菌がやっつけてくれるのではと期待していることもあります。

腸内フローラという言葉を聞いたことがあるかもしれませんが、腸管は人体で最大の免疫系を備えている場所なのです。日頃から腸内環境を整え、ウイルスに備える心づもりで意識しています。

どんなに根拠のある物事においてもそれが合う人もいれば合わない人もいます。マスク論の時は自分の持論を押せずに後悔したため、水分補給の件は期待値を込めて継続させていきたいと思います。

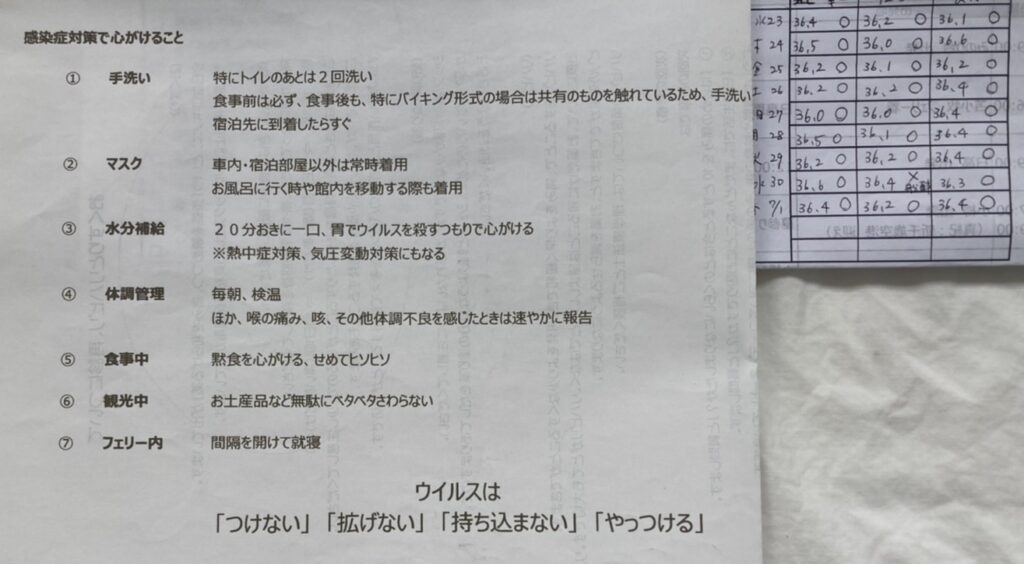

北海道旅行中の対策をご紹介

今年の6月末に両親と3人で車で北海道へ行きました。父親の実家が北海道でお墓参りが主な目的でしたが観光もしてきました。2010年に行ったきりだったため10年振りに行こうと以前より計画を立てていました。

しかし2020年は断念し、様子を見て改めて一年越しの2021年に行くことを決めました。

知らず知らずのうちに周囲に感染させたくない、私たちが行ったことで北海道の方たちや親戚に迷惑をかけることだけは絶対にしたくない、また、自分たちがもらうのも避けたい。

感染症対策を一覧にまとめてしおりに挟み、体温計を持って長旅に挑みました。お陰様で3人とも何事もなく帰ってこれましたし、私たちが利用したフェリーや宿泊先でのクラスター発生のような情報はありませんでした。まずは無事故で感染なく帰ってこれて、本当にほっとしました。

ことあるごとに口を酸っぱくして両親にあれこれと言ってしまったので、一緒に頑張って対策していたのに、窮屈で嫌な思いもさせてしまったと反省もしております。帰ってからは笑って当時のことを話してくれますが、本当だったら美味しいものは美味しいと、その場で感動を言葉に表わしたかったです。

帰りは三陸海岸沿いを走って帰ることにしました。

岩手県内の旅館にも泊まらせていただいたのですが、岩手県内の感染症予防対策については前回ご紹介した通りです。ウイルスに立場は関係ないことを実証してくれているのだと思いました。一人ひとりの心がけが違うと思い、その取り組み方に感動しました。

宿泊した旅館を少しだけご紹介させていただきます。

部屋から太平洋が一望でき、海の幸がとても美味しく、特にウニが最高でした。またホヤのお刺身を初めて食べました。珍味と言われるほど独特の香りがして好みが分かれると聞いていたので、これまで食べる機会も無かったのですがまさかこんなに新鮮な状態でお刺身として頂けるとは思ってもいませんでした。温泉も最高で最終日の一泊は運転の疲れを一気に吹き飛ばす、幸せな一日になりました。

またどうでもいい話ですが、部屋にあったイスの座り心地がとても良かったと、帰ってから親が妹に話したらAmazonで同じ商品を2脚速攻で購入してくれました(笑)

ノロウイルスは初めて大流行した2006年からまだ15年

何度も話に出てきたノロウイルスはワクチンも予防薬も特攻薬もありません。

ウイルスというものは遺伝子型が常に変異するものだからいちいち作っていられないと昔聞いたことがあります(恐らくこんな軽いノリの投げやりなテンションではないと思いますが。。専門の方々はご苦労されて向き合っていて、尚未だに未知の世界なのかと思っています)。

同じノンエンベロープウイルス(膜のないウイルス)の中でもロタウイルスは予防接種がありますが、ノロウイルスには無く食に関わる事業者の皆さまはこれからも見えない相手と一生向き合い続けなくてはいけないということです。

新型コロナウイルスは無機質のモノに数時間から数日間付着している、と前回もお話しました。素材により残存時間が異なることも分かりつつあるようです。

一方、ノロウイルスで分かったことは、条件下によっては長いと2か月間も残存出来るということです。

元々、数日間残存することはよく知られていました。

例えば2006年12月2日~10日の間に都内のホテルにて計436名(利用客364名、従業員72名)がノロウイルスによる感染症と報告された事例がありました。

2日~10日までのうち、300名の利用客が2日と3日に集中していたとのことですがあとの64名は4日以降での感染ということになります。

12月2日に一人の利用客が3階廊下と25階の宴会場の通路の絨毯の上で2度に渡り嘔吐されたのですが、その時の消毒が不十分だったそうです。絨毯のため次亜塩素酸ナトリウムで消毒できず洗剤で清掃を行ったため、その後、清掃箇所が乾いたことでノロウイルスが浮遊し、その日以降の利用客がその浮遊していたノロウイルスで感染してしまったという事例です。

完全に消毒できないとこのように数日間残存し他の方に感染させてしまうことを知りました。

(引用元:国立感染症研究所) IASR 28-3 ノロウイルス, 胃腸炎集団発生 (nih.go.jp)

また、2017年2月に東京都立川市で1000人を超える大規模の集団食中毒が発生しました。原因は刻み海苔にノロウイルスが付着していて、そこから介しての二次汚染だったことがのちに判明しました。確かに加熱も消毒もできずそのまま喫食する食材については原材料そのものが汚染されていると手の施しようがありません。

刻み海苔の製造加工者が吐き気の症状があったにも関わらず素手で作業を繰り返していたため、大規模の食中毒に発展してしまいました。板海苔を一枚ずつ裁断機に入れるのには素手でないと扱いにくいとのことで、手袋などはしていなかったとのことです。

検証していくと最終的にその刻み海苔を使用した複数の地域(4都府県6施設)で合わせて2000人を超える食中毒に発展していたことが明らかになりました。このことで刻み海苔加工から2か月経過した未開封の商品から、ノロウイルスが不活化されていなかったという事実が新たに判明した、という事例でした。

このように新たな事実が判明することがあるのです。

ノロウイルスもまだまだ未知の世界で、私もまだまだ未熟者なのです。

(引用元:厚生労働省ホームページ) 0000155127.pdf (mhlw.go.jp)

この大規模食中毒に繋がった一連の検証を、とても分かり易く取り纏めた先生がいらっしゃいます。

立川市の食中毒事故の数週間前にも、1月に和歌山県御坊市で700人を超える食中毒がありました。立川市の検証に於いて給食従事者にノロウイルス感染者が一人もいなかったことから、原材料に原因があるのではないかと推測に至りその後実証されたのですが、その前に発生していた和歌山県御坊市では、給食従事者から同じ遺伝子型のノロウイルスが検出されたことから、当時は”給食従事者が持ち込んだウイルスを介して二次汚染に発展した食中毒事故”と断定されていたのです。この時点で原材料に問題があると判明出来ていればその後の被害は抑えられたかもしれませんが、当時は刻み海苔にノロウイルスが付着し感染性を保持していたとは誰もが想像できなかったということでした。

(引用元:国立医薬品食品衛生研究所 刻み海苔を介したノロウイルス食中毒事件が教えてくれたこと)

006-012.pdf (nihs.go.jp)

自称ノロ博士 これからもノロウイルスと闘い続けます宣言

衛生関連に関しては牡蠣のお話やご家庭でも実践できることなどを記載してきました。

今回のように一個人の持論をお伝えするのはどうかと思ったのですが、どんなこともトライ&エラーを繰り返し、自分に合ったものを見つけていかないといけないと思っております。

また、その時の個人の体調によっても感染しても発症するかしないかは人それぞれ、ということもあるため、全ての予防策やすべての事例が一人ひとりに当てはまるわけではない。

だから自分ではこうだった、という自分自身での実証実験が必要と思っています。

(かと言って、「今まで食中毒出したことないんだから大丈夫、対策なんて俺はしないぞ」ということではありません。調理をする立場でもいまだに残念ながらそういう方もいるので、誤解の無いようにお伝えしたいです)

最後に|エビデンスは大事だけど…自分のデータの蓄積も必要

例えば栄養関連のお話になりますが、コレステロールは食事で摂りすぎると体に良くないと長い間ずっと言われ続けてきましたが、厚生労働省は 2015 年、日本人の食事摂取基準からコレステロールの上限値を撤廃しました。コレステロール摂取の上限値を算定するのに十分な科学的根拠が得られなかったからとのことです。(※体質の違いや基礎疾患を持っている方など、全員に当てはまるわけではありません)

卵は食べすぎると良くない、せめて2個までと昔から言われてきましたがそれが死語となりました。

このように信じて疑われていなかったことが覆る時があります。

食事摂取基準は5年ごとに改訂されているのですが、次の2020年改訂時には「脂質異常症の重症化予防を目的とした量として、新たに200 mg/日未満に留めることが望ましい」とすぐに変更になりました。

それまでは一日当たりの目標量を男性750mg未満、女性600mg未満としていたところ、2015年改訂時にこの上限値を撤廃したのでとても大きな変革だったと私は思っていました。どんなことでも見直しされることは良いことです。しかし次の改訂ですぐ戻りました。それも撤廃前よりも厳しく。

今回の改訂により、卵だけで言うと一日1個だけ食べて良いけど2個はだめということになり、昔よりも厳しくなりました。もちろん卵以外にもコレステロールを含む食材はたくさんあるため他でも気を付けなければなりません。

このお話は長くなってしまうため今回は軽く触れる程度に留めておきますが、根拠やエビデンスはもちろん大切ですが、データよりも自分の経験値が時に自分にとっての最善の答えになることもあると信じています。

最後は衛生関係と関係のない話で終わってしまいましたが、これからも、マスク論や水分補給論のように現在の時点で分かっていることを自分で実践していき、修正を繰り返して完成を目指すつもりで勉強を続けていきたいと思います。

一個人のお話に最後までお付き合い頂きまして、ありがとうございました。