皆さまこんにちは。本日は減塩用調味料のご紹介となります。スーパーで気軽に購入できるもののほか、ネットで購入できるものも参考までに御覧頂けたらと思います。

以前、ナトリウムを排出できるための他の栄養素との組み合わせをご紹介いたしました。この時はカリウム摂取に加え、カルシウム、マグネシウム、食物繊維を意識して摂取するという内容でした。詳細はこちらの記事を御覧下さい。

健常な方ならこのように野菜や果物、芋類、海藻類、きのこ類などを十分に摂取することでナトリウム排出を心がけることができます。しかし腎不全食の場合、これらの摂取量を制限しなければなりません。調味料類の摂取量を減らして減塩対策しか手段はありません。病院ではどうしても「味がしない、美味しくない」と言われてしまいがちな腎不全食ですが、ご家庭で作る時の少しでも参考になればと思います。

目次

目次

ご家庭での減塩対策

一般的によく言われるご家庭での減塩対策は以下になります。

✓だしを効かせる

✓香辛料やかんきつ類でアクセントを付ける

✓料理酒ではなく、飲用の日本酒を使用する

✓副菜一品は甘煮にして塩分を使用しないおかずに置き換え

✓ベーコンやハム、さつま揚げや竹輪などの加工品を使用する際はその塩分を利用し全体の味付けを減らす

✓麺類は汁を残す

✓旬の野菜を使用する=野菜本来の甘みが強いため、薄味でも美味しく感じる

✓豆腐やしらたきなどの水分保有量が多い食材を用いた煮物には、下茹でをしておく

料理酒には塩分が含まれている!?

ここで少し料理酒のお話をしたいと思います。

料理酒には実は2%程度の塩分が含まれています。なぜかと言うと、加塩することにより酒税がかからないようになること、また、お酒の販売免許のない店でも”調味料”として料理酒を販売が可能になるからです。

料理にお酒を使う理由は肉や魚などの下味として生臭さを消すことで知られていますが、他にもコクや旨味も加わるため減塩という意味でも一役買っています。アルコールという特性上、素材を柔らかくしたり味を染み込ませやすくするなど特に煮物や炒め物には欠かせません。

そのため料理酒は上手に活用して頂きたいと思います。料理酒を使う際にはその分ほかの塩分を減らすこと、または、原価としては料理酒よりもお高くなってしまいますが飲用の日本酒を活用することも方法の一つとなります。

病院などでの減塩対策

また、病院や高齢者施設などでの使用アイテムは減塩醤油くらいしかありませんでした。単純に原価の問題です。そのため病院などでは献立作成時に以下の変更作業を行っていました。

✓汁物(味噌汁など)を削除

✓朝のふりかけ、のりの佃煮などを減塩タイプに変更 または削除

✓醤油を減塩醤油に変更

✓肉や魚の下味を削除

✓ベーコンなどの加工食品を削除 または加工食品を残しその塩味を活かして塩分を削除

✓減塩醤油や食塩の使用量を半分以下に減らす

✓一品は「甘煮」など塩分を使わないメニューにする

✓麺類などはご飯メニューに変更

✓味付けご飯や味付けの濃いカレー・丼物を白飯に変更

✓原価が合えばパンを無塩パンに変更

予算の関係で常時使用できていたのはどの施設でも醤油くらいとお話しましたが、場合によっては予算内に収めて一部の治療食だけを対象に、他の商品も取り入れていた病院もありました。一部ですが、このようなアイテムを業務用として使用していました。

・減塩みそ

・だしわり醤油パック

・減塩梅干し

・減塩ふりかけ

・減塩海苔の佃煮/練り梅/鯛味噌

・無塩パン

・無塩の麺(うどん、ラーメン)

減塩用調味料のアイテム紹介

今回は現在のご家庭で使用している減塩アイテムのご紹介となります。私が療養食サポートに入るまではご夫婦で減塩対策に熱心に取り組まれていて、すでに以下の商品で料理を作っていたようです。

そのため、私がこれまで数回に分けてご紹介してきたメニューをご覧下さっていた方の中にはメニューと栄養価を見て食塩相当量が低いと感じられた方もいらっしゃったかもしれません。これらのアイテムのおかげであまり苦労せずに塩分をおさえた食事作りができていました。

・減塩醤油

食塩分66%カットの商品。近隣のスーパーで購入できます。

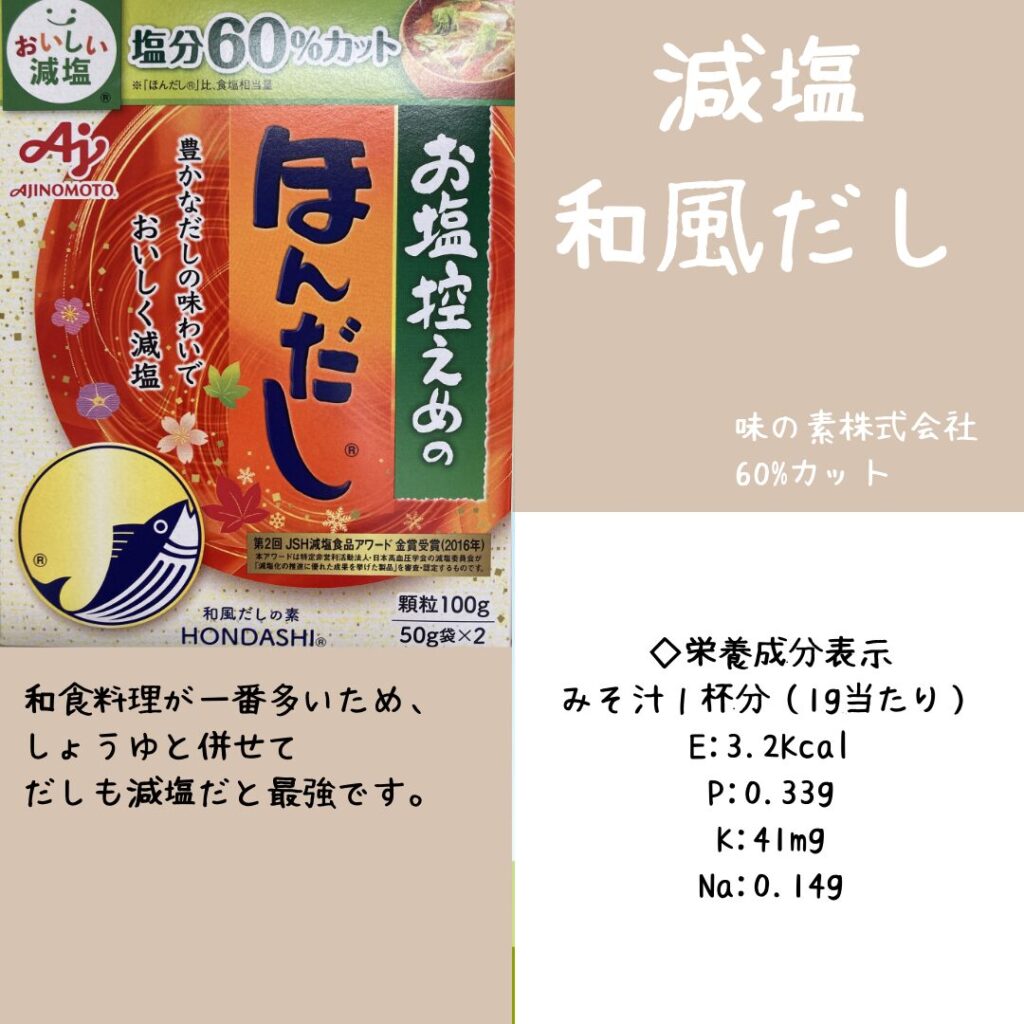

・減塩和風だし

取り扱いによっては近隣のスーパーで購入可能なようです。

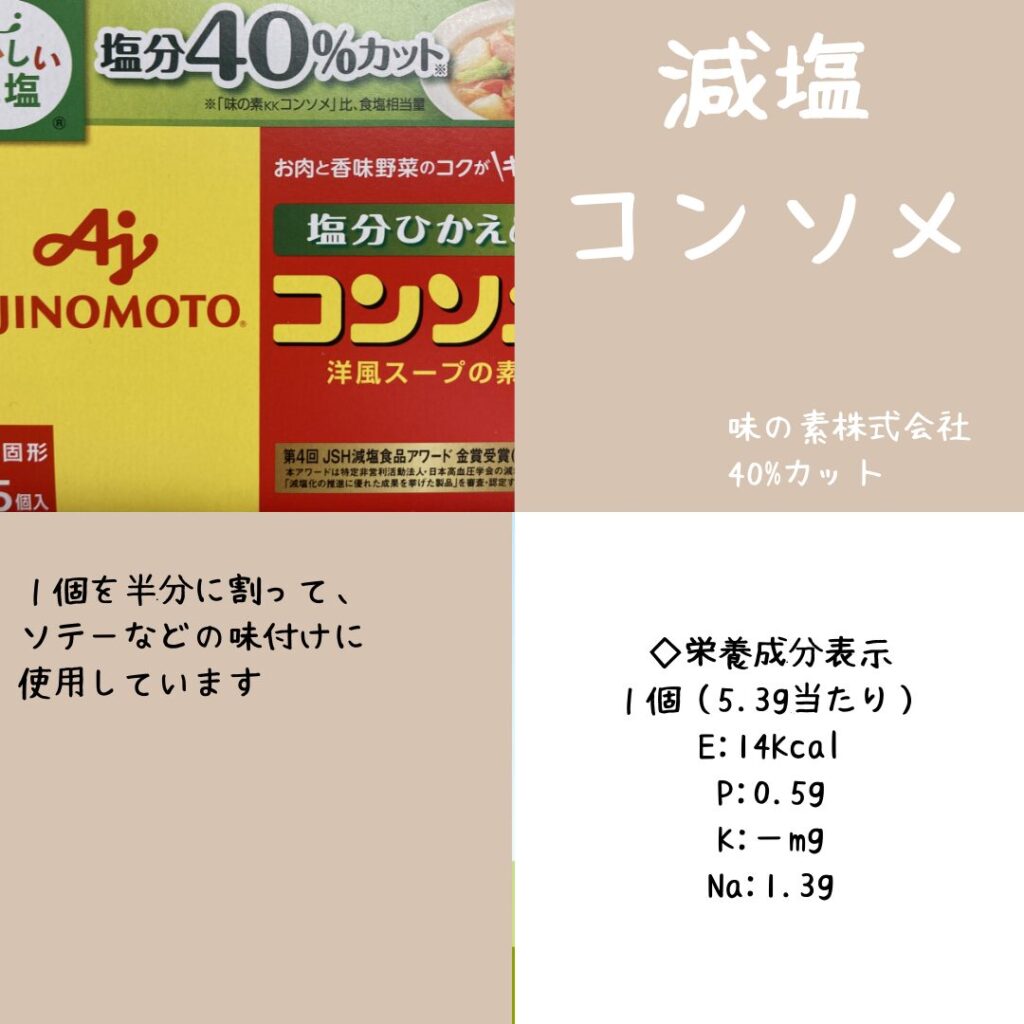

・減塩コンソメ

取り扱いによっては近隣のスーパーで購入可能なようです。

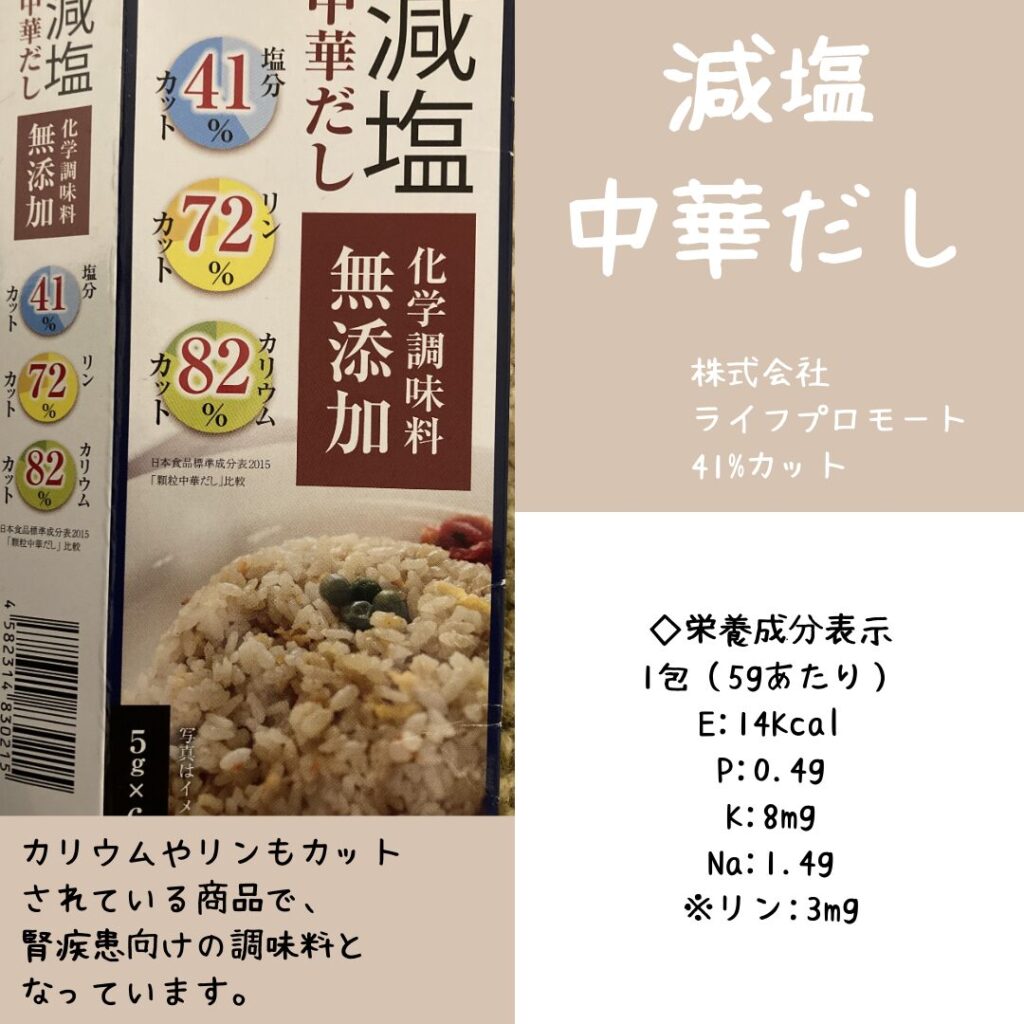

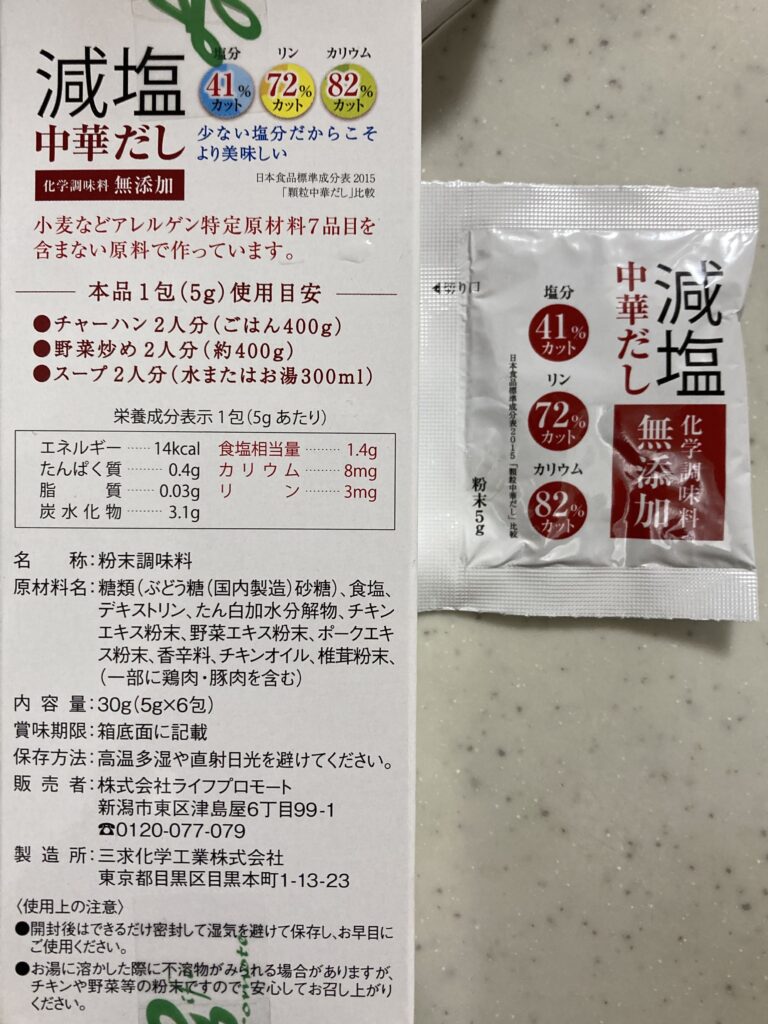

・減塩中華だし

こちらはネットで購入されていました。特徴としては腎不全用に「リン」も「カリウム」もカットされている点です。この商品は病院では見たことがなく初めてこちらの個人宅で使用したのですが、旨味が効いていて美味しく感じられる商品です。作り置きの分量上では私は1包の半分を使用し、薄味に感じられますが充分な美味しさに仕上がっていました。

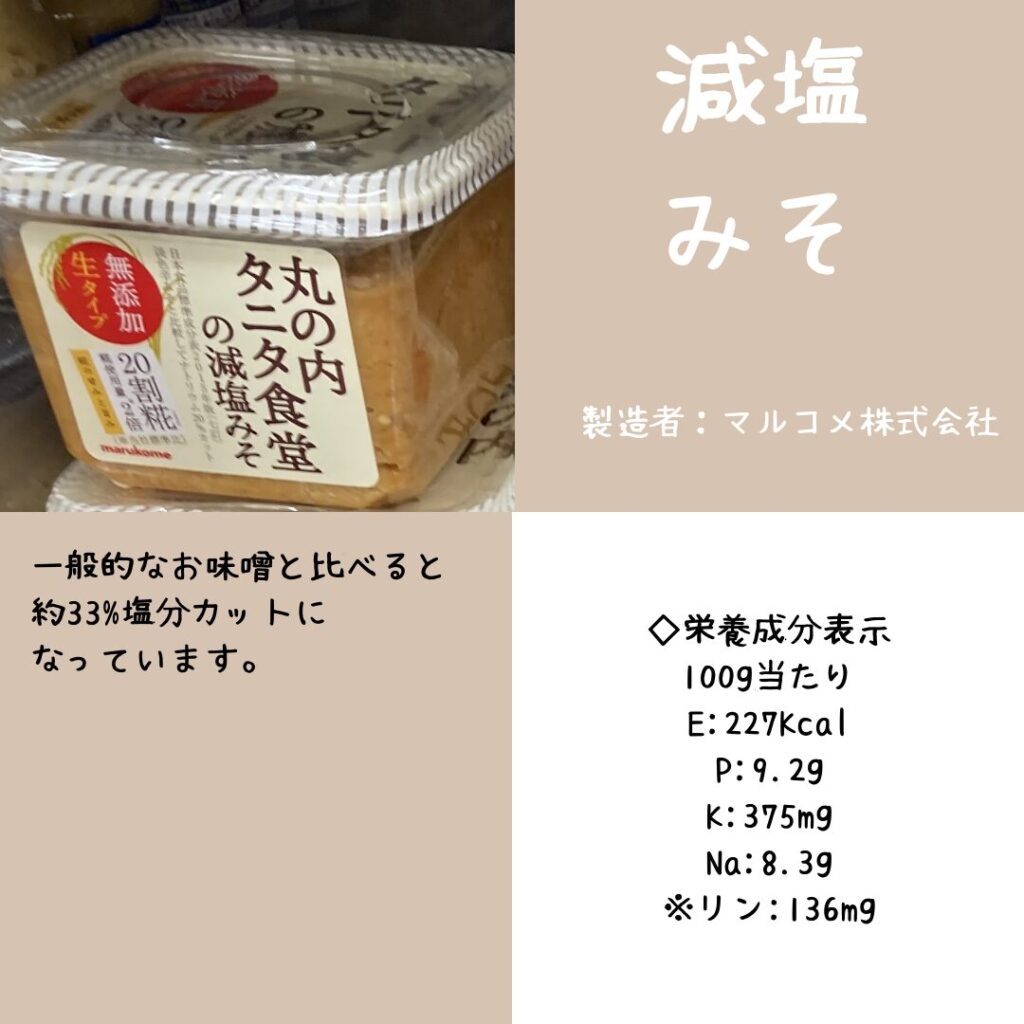

・減塩みそ

取り扱いによっては近隣のスーパーで購入可能なようです。

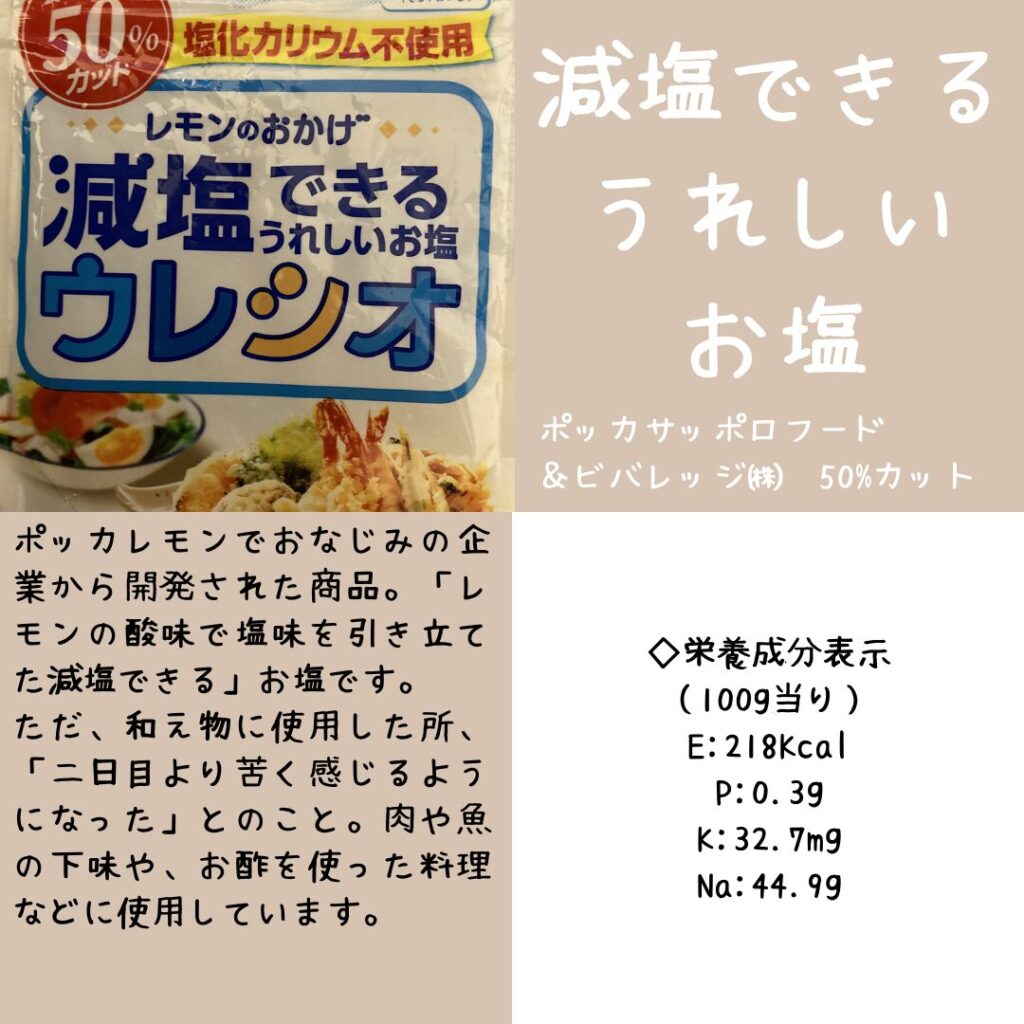

・減塩できるお塩

はじめてこのような商品を知りました。驚きとともに、50%もカットできるなんて、商品名のとおりウレシイですね。「3~4日分の作り置き」のため唯一の欠点としては、お浸し類で使用してしまうと日が経った時に苦みが感じられるとのことでした。そのため肉や魚の下味や、煮物や炒め物・酢の物料理などで使用するようにいたしました。きっとその時に食べきれれば苦みになることはないようです。

(この商品はどこで購入されたか、お伺いできませんでした)

・減塩うどんスープの素

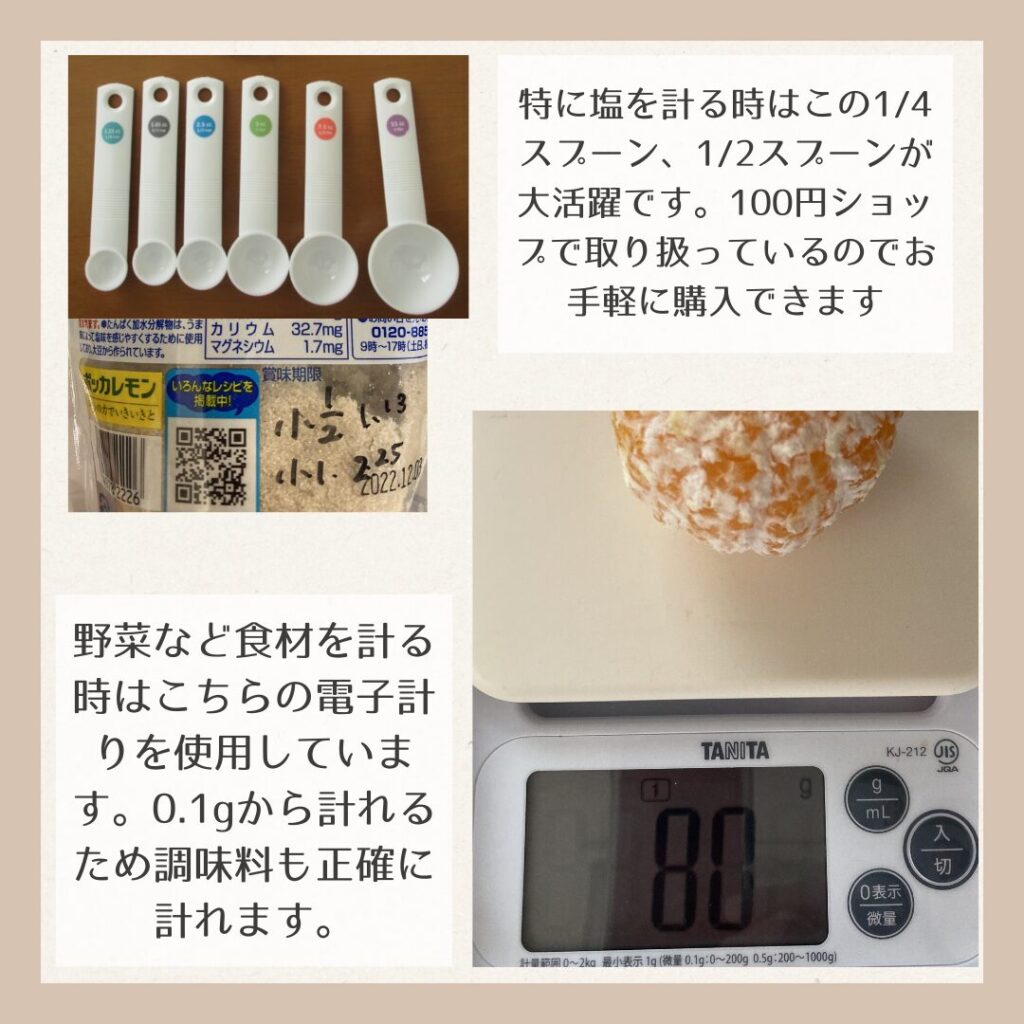

面倒でもきちんと計りましょう

減塩のコツはきちんと”計る”こと。料理は目分量で作ることが多いと思いますが、「基本を知る」ことで作った料理の出来上がりの味付けが繰り返し舌の記憶に繋がり、徐々に把握できるようになります。

もちろんその時々の分量や素材によって変化はありますが、何事も基本あってこそ。調味料を計量しながら作ることである程度一定の塩分濃度に慣れ、舌も薄味に慣れていくことにも繋がります。何よりも普段の食事で安心して食べられることに満足感も得られるようになりますので、「今日は塩分を摂り過ぎたかも…」などと不安な思いをしながら食べて罪悪感を得るよりも、”心の満足感”を得られる方が大切だと個人的には思っております。

私は0.1gから計れる電子計りを持っていますが、こちらのご家庭にも同じ商品を使用されていました。一般的なものは最小単位が1gからの商品が多くより安価に購入できますが、0.1gの計りがご自宅にあることはこれまでも減塩対策に真剣に取り組まれれていたことが見受けられます。

ただ、ただでさえ料理作りが面倒と感じる方には、いちいち調味料を計量するのはとても手がかかることと思います。その時は計量スプーンがお勧めです。

小さじ1以下の、1/2、1/4という小さなものもありますのでこちらの方がお手軽です。

ダイソー 計量スプーン(6本組)

私の失敗談|最近薄くなってしまう失敗続きの肉じゃが…

こちらは特に減塩を意識したレシピではないのですが、糖尿病(予備軍)の方にメインの肉料理の煮物を作る時はいつもこの分量で味付けしています。

・水200ml

・顆粒だし 小さじ1

・料理酒 大さじ2

・みりん 大さじ1

・しょうゆ 大さじ1

”鶏ごぼう”でも”豚肉と筍の土佐煮”でも大抵はこのレシピで味が決まるのですが、肉じゃがの時だけ「味が薄かったよ」と最近感想をいただきます。味見しているのですが…あれ?おかしいなぁと思いつつも先日もまた1か月ぶりくらいに作りました。やっぱり薄いなぁと思い、最後に醤油を大さじ1/2足してしまいました。それでもまだ薄い感じがしたのですが、時間になってしまったので濃いよりはまいっか!と終わらせてしまいました💦

そのあとに今さらながら気づきました。何回も作っていたのに…

しらたきですが、最近「あく抜き不要」タイプを使用しています。そのため、水洗いしてザルにあけ、水気を切ってから鍋に投入しているのですが、あ!しらたきを下茹でしていないからかも!と帰りながら今さら思い出しました。

麻婆豆腐を作るの時の豆腐も、下茹ですることで食材の水分が抜け、煮崩れしにくくなります。 さらに水分が抜けていることで、その分まわりから味が染み込みやすくなるため手間でも必ず豆腐は事前に下茹でしておきます。

しらたきも同じことですね。「あく抜き不要」のため下茹でしないひと手間が省けるので便利ではありますが、 余分な水分が残ったまま他の材料と一緒に煮てしまったことで全体が薄まってしまっていた。さらに「作り置き」料理なので実際に食べる方にとっては時間経過とともにさらに水分が出てしまい、味が薄くぼやけてしまうのです。

近隣のスーパーで購入するしらたきは200g入りのものと100g入りのものと規格が選べるのですが、作り置きの量があまり多いと食べきれないとのことで全体的に気持ち材料を減らすようにしていました。しらたきも、200g入りの商品から100g入りの別の商品に購入を切り替えました。

その100g入りの商品が「あく抜き不要」のため、ひと手間減る、ラッキーくらいにしか思わず、何も考えずに水洗いだけして作ってしまっていました。それが失敗の元でした。また次回しらたきを使う時は、あく抜き不要でも今後はちゃんと下茹でしようと思います。

このひと手間も、減塩の一役になるんだと、改めて初歩的なことを学ばせてくれました。

さいごに|減塩対策は長期に及ぶ。無理しすぎないようメリハリを

調味料以外では竹輪やかまぼこ、冷凍ぎょうざ、減塩塩こんぶなどの商品にも減塩タイプがあったりと、様々な企業が努力されてこのように商品化されていることに大変驚きました。

ただ、病院では予算ありきで献立作成をし減塩対策を講じなければいけないのですがそれはご家庭でも同様です。そのため、先ほどご紹介した減塩の工夫に加えて例えばよく作る和食だけでも、醤油と和風だしだけでも減塩商品に変更するなどでも良いかもしれません。

減塩の食生活を長く続けるためにはメインをしっかりと味付けして小鉢類を薄味にするなど、メリハリをつけることもお勧めです。持続可能な方法で取り入れてみて頂けたらと思います。